Un’indagine di Oxford su Facebook e Twitter scopre che contenuti e commenti complottisti e negazionisti sono pochi e isolati rispetto al dibattito generale, che sembra allineato alle più accreditate teorie scientifiche. Ma molto rimane da approfondire

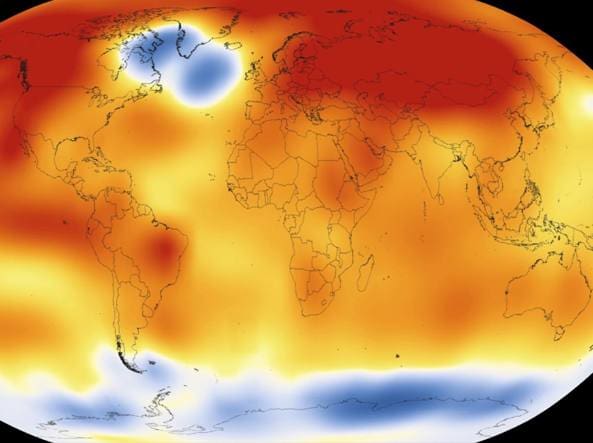

Cambiamento climatico, riscaldamento globale, innalzamento del livello dei mari (negli ultimi 25 anni il livello medio degli oceani è salito di 7 centimetri). E ancora: estinzione di specie animali e vegetali, acidificazione degli oceani, fenomeni metereologici sempre più estremi come uragani e tempeste, desertificazione, calo delle risorse di acqua dolce. Sono molte le devastanti conseguenze del “climate change” che stiamo sperimentando in questi anni e subiremo sempre di più nei prossimi, visto che l’impegno politico verso gli sconvolgimenti del clima non sembra dare grandi frutti. Anche il dibattito, nel suo piccolo e come avviene in molti altri ambiti, tende a polarizzarsi in modo netto. Disincentivando un confronto costruttivo.Eppure non è tutto come sembra. E i social network, una volta tanto, non sono le fonti assolute del male. Anzi. È vero che intorno all’ampio consenso, pressoché schiacciante, sui principali temi legati al cambiamento climatico e al contributo dell’uomo si raccoglie anche un movimento che nel migliore dei casi esprime scetticismo assoluto e nel peggiore diffonde bufale e panzane antiscientifiche a pieno ritmo. Un gruppo di ricercatori dell’Oxford Internet Institute ha però deciso di scavare a fondo. Per verificare quale sia il tono della discussione su Twitter e Facebook e che genere di contenuti godano di più ampia circolazione.Il risultato? A quanto pare, i terrapiattisti e i loro sodali che diffondono teorie antiscientifiche o negano il ruolo del genere umano nel riscaldamento climatico sarebbero in minoranza. Magari fanno molto rumore, e i media tradizionali li aiutano a rilanciare quel rumore. Ma di fatto, spiega Ana Grouverman, principale autrice dell’indagine, “davvero pochi commenti e contenuti nelle principali conversazioni sembrano appartenere agli scettici più attivi”. Ecco perché gli scienziati sono “rimasti sorpresi dal vedere che la maggior parte dei contenuti e dei commenti condivisi supporta le tesi più diffuse sul cambiamento climatico”.Ma quanto è limitato l’esercito dei negazionisti? Solo il 4% dei contenuti sul cambiamento climatico su Twitter e l’1% su Facebook è stato classificato come intenzionalmente “polarizzatore e cospirazionista”. Certo, come tutte le indagini sul tema anche quella britannica sconta la limitatezza del campione rispetto a due sterminati continenti digitali come le piattaforme di Menlo Park e San Francisco. Sotto la lente sono infatti finiti per due settimane 288.855 account Twitter e 13.330 pagine pubbliche sul social di Mark Zuckerberg. Tanti, ma non tantissimi.Del pacchetto di contenuti diffusi apposta per sviare la conversazione e intossicare il dibattito sul tema i video fanno la parte del leone. Quasi un terzo dei link condivisi rimandava infatti a clip su YouTube zeppi di spazzatura sulle scie chimiche o sulle manipolazioni intenzionali dei governi sugli equilibri naturali. Tanto che “le nostre scoperte attribuiscono più peso alle piattaforme audiovisive nel tentativo di mitigare gli effetti di queste teorie” aggiunge Grouverman.Nel dibattito che i ricercatori definiscono “mainstream”, insomma quello delle piattaforme generaliste senza scendere nei meandri di aggregatori, bacheche o altri siti e social meno usati, i contenuti che negano il cambiamento climatico sono davvero poco diffusi. Su Facebook, per esempio, i gruppi che si battono per limitare gli effetti collaterali delle attività umane sul clima sfoggiano un più largo ventaglio di connessioni verso altre comunità della piattaforma. Al contrario, le pagine dei negazionisti tendono a rimanere più isolate, ai margini delle dinamiche: “Questo indica che i difensori del climate change sono più integrati nel più ampio dibattito su Facebook mentre gli scettici ne rimangono in parte esclusi” spiega l’autrice.Manca ovviamente un ulteriore passo, vale a dire la necessità di entrare nel dettaglio delle community dei negazionisti e in particolare bisognerebbe capire come ci si diventi, negazionista. Come, cioè, “una persona che abbia un’opinione neutrale sul tema arrivi a sposare le idee di una community che promuove lo scetticismo climatico” aggiunge Vidya Narayanan, ricercatrice del Computational Propaganda Project all’Oxford Internet Institute. Serve un approccio qualitativo perché spesso le comunità “insulari”, nel senso di isolate nel continente digitale, usano grammatiche, simboli, hashtag e riferimenti a primo impatto complessi da decifrare.In un quadro mediamente positivo, rimane tuttavia un problema: di materiale scientifico sull’argomento, cioè diffuso direttamente da fonti esperte e accreditate, ne circola poco sulle due piattaforme. Solo il 2% e il 3%, rispettivamente su Twitter e Facebook, dei post proveniva da fonti solide. Se nel primo caso la discussione sulla sostenibilità e le energie rinnovabili è condotta da aziende e industrie con interessi nel settore, su Facebook il grosso del dibattito è legato all’azione di organizzazioni no profit e gruppi di attivisti.Non è un caso che un’altra indagine canadese abbia di recente sottolineato come gli scienziati dovrebbero usare di più i social, in particolare Twitter. E, quando sono attivi, dovrebbero allargare l’audience: le ricercatrici hanno analizzato i follower su Twitter di 100 membri di facoltà negli ambiti della biologia evolutiva e dell’ecologia. Secondo lo studio il 55% di chi li segue è costituito da altri scienziati ma, superata la soglia dei mille follower, la platea tende a diversificarsi includendo organizzazioni educative, media e pubblico generalista. Bisognerebbe spingere di più in questa direzione.In ogni caso, date le tensioni anche a livello politico, si sarebbe potuto pensare che i social fossero un ring pieno di combattenti e polarizzazione sul tema. Al contrario, spiega Narayanan, “il dialogo più diffuso su queste piattaforme sembrerebbe allineato alle teorie scientifiche intorno alle quali c’è più consenso. Questo attribuisce più responsabilità, nella diffusione di dubbi sul tema, a politici e figure pubbliche”.

Cambiamento climatico, riscaldamento globale, innalzamento del livello dei mari (negli ultimi 25 anni il livello medio degli oceani è salito di 7 centimetri). E ancora: estinzione di specie animali e vegetali, acidificazione degli oceani, fenomeni metereologici sempre più estremi come uragani e tempeste, desertificazione, calo delle risorse di acqua dolce. Sono molte le devastanti conseguenze del “climate change” che stiamo sperimentando in questi anni e subiremo sempre di più nei prossimi, visto che l’impegno politico verso gli sconvolgimenti del clima non sembra dare grandi frutti. Anche il dibattito, nel suo piccolo e come avviene in molti altri ambiti, tende a polarizzarsi in modo netto. Disincentivando un confronto costruttivo.Eppure non è tutto come sembra. E i social network, una volta tanto, non sono le fonti assolute del male. Anzi. È vero che intorno all’ampio consenso, pressoché schiacciante, sui principali temi legati al cambiamento climatico e al contributo dell’uomo si raccoglie anche un movimento che nel migliore dei casi esprime scetticismo assoluto e nel peggiore diffonde bufale e panzane antiscientifiche a pieno ritmo. Un gruppo di ricercatori dell’Oxford Internet Institute ha però deciso di scavare a fondo. Per verificare quale sia il tono della discussione su Twitter e Facebook e che genere di contenuti godano di più ampia circolazione.Il risultato? A quanto pare, i terrapiattisti e i loro sodali che diffondono teorie antiscientifiche o negano il ruolo del genere umano nel riscaldamento climatico sarebbero in minoranza. Magari fanno molto rumore, e i media tradizionali li aiutano a rilanciare quel rumore. Ma di fatto, spiega Ana Grouverman, principale autrice dell’indagine, “davvero pochi commenti e contenuti nelle principali conversazioni sembrano appartenere agli scettici più attivi”. Ecco perché gli scienziati sono “rimasti sorpresi dal vedere che la maggior parte dei contenuti e dei commenti condivisi supporta le tesi più diffuse sul cambiamento climatico”.Ma quanto è limitato l’esercito dei negazionisti? Solo il 4% dei contenuti sul cambiamento climatico su Twitter e l’1% su Facebook è stato classificato come intenzionalmente “polarizzatore e cospirazionista”. Certo, come tutte le indagini sul tema anche quella britannica sconta la limitatezza del campione rispetto a due sterminati continenti digitali come le piattaforme di Menlo Park e San Francisco. Sotto la lente sono infatti finiti per due settimane 288.855 account Twitter e 13.330 pagine pubbliche sul social di Mark Zuckerberg. Tanti, ma non tantissimi.Del pacchetto di contenuti diffusi apposta per sviare la conversazione e intossicare il dibattito sul tema i video fanno la parte del leone. Quasi un terzo dei link condivisi rimandava infatti a clip su YouTube zeppi di spazzatura sulle scie chimiche o sulle manipolazioni intenzionali dei governi sugli equilibri naturali. Tanto che “le nostre scoperte attribuiscono più peso alle piattaforme audiovisive nel tentativo di mitigare gli effetti di queste teorie” aggiunge Grouverman.Nel dibattito che i ricercatori definiscono “mainstream”, insomma quello delle piattaforme generaliste senza scendere nei meandri di aggregatori, bacheche o altri siti e social meno usati, i contenuti che negano il cambiamento climatico sono davvero poco diffusi. Su Facebook, per esempio, i gruppi che si battono per limitare gli effetti collaterali delle attività umane sul clima sfoggiano un più largo ventaglio di connessioni verso altre comunità della piattaforma. Al contrario, le pagine dei negazionisti tendono a rimanere più isolate, ai margini delle dinamiche: “Questo indica che i difensori del climate change sono più integrati nel più ampio dibattito su Facebook mentre gli scettici ne rimangono in parte esclusi” spiega l’autrice.Manca ovviamente un ulteriore passo, vale a dire la necessità di entrare nel dettaglio delle community dei negazionisti e in particolare bisognerebbe capire come ci si diventi, negazionista. Come, cioè, “una persona che abbia un’opinione neutrale sul tema arrivi a sposare le idee di una community che promuove lo scetticismo climatico” aggiunge Vidya Narayanan, ricercatrice del Computational Propaganda Project all’Oxford Internet Institute. Serve un approccio qualitativo perché spesso le comunità “insulari”, nel senso di isolate nel continente digitale, usano grammatiche, simboli, hashtag e riferimenti a primo impatto complessi da decifrare.In un quadro mediamente positivo, rimane tuttavia un problema: di materiale scientifico sull’argomento, cioè diffuso direttamente da fonti esperte e accreditate, ne circola poco sulle due piattaforme. Solo il 2% e il 3%, rispettivamente su Twitter e Facebook, dei post proveniva da fonti solide. Se nel primo caso la discussione sulla sostenibilità e le energie rinnovabili è condotta da aziende e industrie con interessi nel settore, su Facebook il grosso del dibattito è legato all’azione di organizzazioni no profit e gruppi di attivisti.Non è un caso che un’altra indagine canadese abbia di recente sottolineato come gli scienziati dovrebbero usare di più i social, in particolare Twitter. E, quando sono attivi, dovrebbero allargare l’audience: le ricercatrici hanno analizzato i follower su Twitter di 100 membri di facoltà negli ambiti della biologia evolutiva e dell’ecologia. Secondo lo studio il 55% di chi li segue è costituito da altri scienziati ma, superata la soglia dei mille follower, la platea tende a diversificarsi includendo organizzazioni educative, media e pubblico generalista. Bisognerebbe spingere di più in questa direzione.In ogni caso, date le tensioni anche a livello politico, si sarebbe potuto pensare che i social fossero un ring pieno di combattenti e polarizzazione sul tema. Al contrario, spiega Narayanan, “il dialogo più diffuso su queste piattaforme sembrerebbe allineato alle teorie scientifiche intorno alle quali c’è più consenso. Questo attribuisce più responsabilità, nella diffusione di dubbi sul tema, a politici e figure pubbliche”.

Simone Cosimi, repubblica.it